HAIC Awards 2025: Wenn KI Wahrhaftiges sichtbar macht

HAIC Awards 2025: Wenn KI Wahrhaftiges sichtbar macht

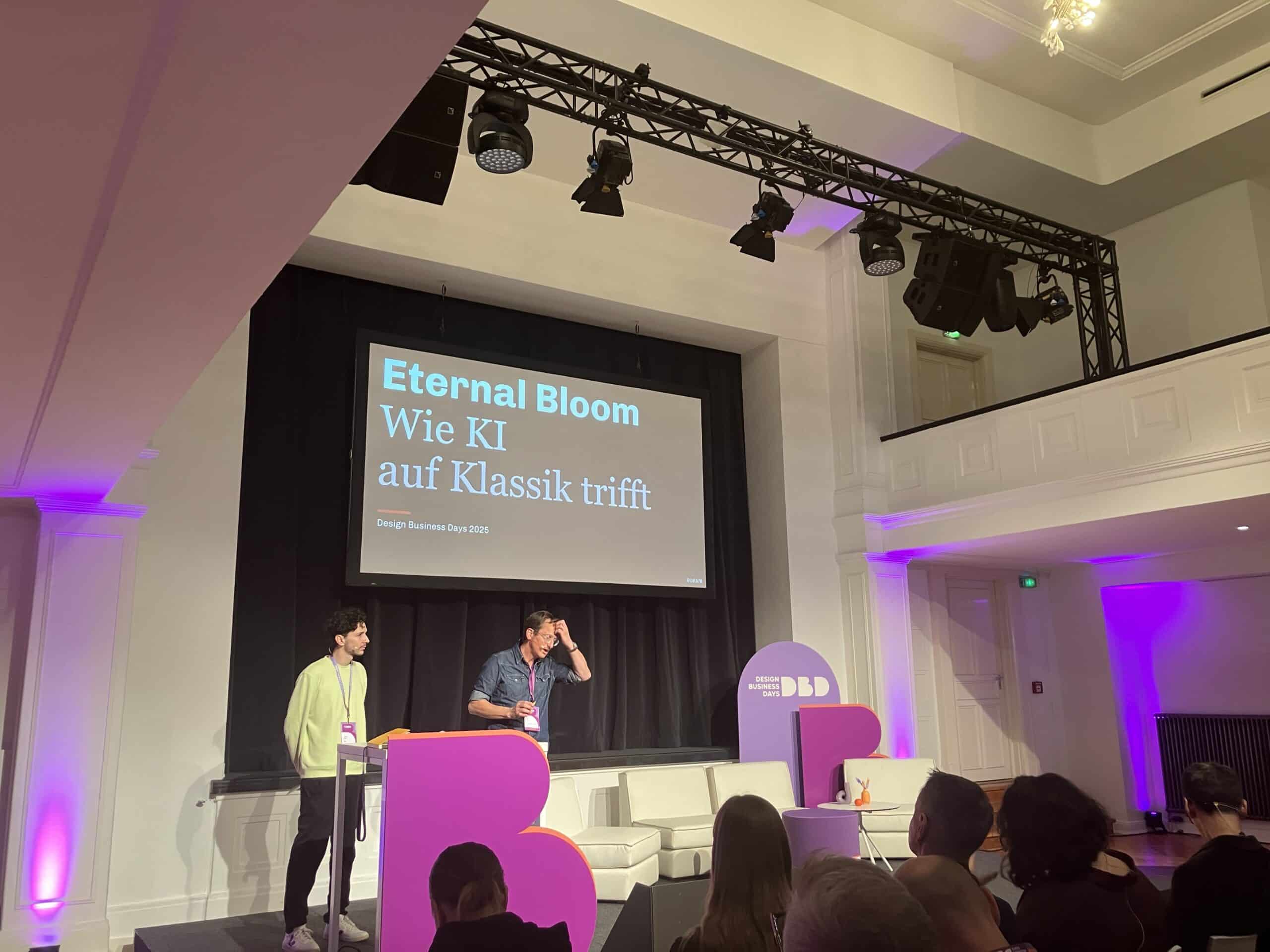

6. Januar 2025, Kent Club: Die ersten HAIC Awards – ein neues Format, KI-Kreation im Fokus, 270 Einreichungen. Ich wusste nicht genau, was mich erwarten würde, als ich hinfuhr. Wird das richtig inspirierend – oder eine Parade technisch perfekter, aber austauschbarer Hochglanzbilder?

Als jemand, der beruflich an der Schnittstelle von Kreativität und Strategie arbeitet, stellt sich mir diese Frage inzwischen fast täglich: Wo verläuft die Grenze zwischen technischer Machbarkeit und kreativer Vision? Zwischen dem, was machbar ist, und dem, was gemacht werden sollte?

Der Kent Club selbst war schon mal eine gute Wahl: kein steriler Konferenzraum, sondern eine coole Location, in der man sich sofort wohlfühlte. Was sicher auch an der persönlichen Begrüßung durch die Initiatoren lag. Patrick Hoppe, Daniel Weiss, Dominik Geiger und Andreas Reimann erzählten zu Beginn der Veranstaltung kurz, wie aus der spontanen Idee für eine Weihnachtsfeier der erste Hamburger Creator Award im Bereich KI entstand. Organisatorin Andrea Drews nahm die Gäste persönlich in Empfang.

Director Reno Mezger und Rapperin Charlize. Foto: Stefan Trocha

Drag, KI und eine überraschende Parallele

Und dann ging es los. Drag Queen Didine van der Platenvlotbrug führte im schillernden Outfit durch den Abend – und zog gleich zu Beginn eine überraschende Parallele, die sich für mich als roter Faden durch die gesamte Veranstaltung ziehen sollte:

„Mit KI ist es wie mit dem Drag: Künstlichkeit kann etwas sehr Wahrhaftiges zum Vorschein bringen.“

Ein Satz, der zunächst wie eine charmante Randbemerkung klang, aber je länger der Abend dauerte, umso mehr Gewicht bekam. Denn genau darum ging es in vielen der prämierten Arbeiten: KI als Werkzeug, um Visionen zu verwirklichen, für die man bisher schlicht nicht die Mittel hatte. Um etwas sichtbar zu machen, das vorher nur im Kopf existierte.

In den Gesprächen am Rande wurde dieser Gedanke immer wieder aufgegriffen. KI ermöglicht Kreativen, Ideen umzusetzen, zu denen sie ohne diese Technologie keinen Zugang gehabt hätten – sei es aus Mangel an Budget, an technischem Know-how oder schlicht an Zeit. Die Künstlichkeit der Werkzeuge steht der Authentizität der Vision nicht im Weg. Im Gegenteil: Sie kann sie erst möglich machen.

Wenn Ästhetik für sich spricht

Die verschiedenen Kategorien zogen über die Leinwand. Die Stills wurden etwas kurz gezeigt – hier hätte ich mir etwas mehr Raum gewünscht, die Bilder zu betrachten, denn auch dort waren spannende Arbeiten dabei. Aber es waren zwei Projekte im Bereich Bewegtbild, die mich besonders begeisterten.

Das Projekt „Rote Rosen“ – eine Zusammenarbeit zwischen Director Reno Mezger und Rapperin Charlize – überzeugte durch eine ganz eigene ästhetische Sprache. Echtzeit-AI-Poesie, bei der Charlize ihren Song performte und ihre Bewegungen von der KI in kubistisch-poetische Bilder umgewandelt wurden. Besonders interessant: Mezger erklärte auch ein paar Hintergründe zur Entstehung des Videos. Diese Transparenz half, die Arbeit einzuordnen und zeigte: Hier hat jemand nicht einfach einen Prompt in ein Tool geworfen, sondern ganz bewusst gestaltet.

Diese Einordnung wäre meiner Meinung nach auch bei den anderen Einreichungen hilfreich gewesen. Man sah beeindruckende Bilder, aber wusste nicht genau: Wie ist das gemacht worden? Zu welchem Zweck? Mit welchem Budget? Mit welchen Werkzeugen? Welche kreativen Entscheidungen steckten dahinter? Entlang dieser und ähnlicher Fragen könnten – für hoffentlich kommende Ausgaben des Awards – auch die Kategorien noch etwas trennschärfer werden.

Rekonstruktion des Niedagewesenen

Das zweite große Highlight des Abends war Sean Weingartens Kurzfilm „Gap Years“ – ein autobiografisches Projekt, das Bronze holte, aber aus meiner Sicht noch mehr verdient gehabt hätte. Auch wenn ich hier vielleicht nicht ganz objektiv bin – der Film berührte mich auf gleich mehreren Ebenen. Weingarten kombiniert VHS-Filme aus seiner Kindheit mit neueren Interviews seiner Familienangehörigen. Das dokumentarische Material ergänzt er mittels KI zu einer unheimlichen audiovisuellen Rekonstruktion jenes Weihnachtsfests, in dem sein Vater zur Leerstelle in seinem Leben wurde. Erzählerisch macht er anhand von Perspektivwechseln sichtbar, wie vermeintliche Gewissheiten in Beziehungen sich als Illusionen entpuppen können.

Was beide Arbeiten gemeinsam haben: Sie nutzen KI nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel, um etwas zum Ausdruck zu bringen, das ohne diese Technologie so nicht möglich gewesen wäre. Die Künstlichkeit des Werkzeugs macht die Wahrhaftigkeit der Vision sichtbar.

Die Zukunftsfrage: Wer hat Geschmack?

Im Gespräch mit Jurorin Dr. Susanne Eigenmann fiel ein interessanter Satz: Bei der Jurierung der 270 Einreichungen habe sich relativ schnell herauskristallisiert, welche Arbeiten in die engere Auswahl kommen. Nicht alle Jurymitglieder hätten dieselben Top-Favoriten gehabt, aber die herausragenden Projekte seien doch von vielen übereinstimmend erkannt worden.

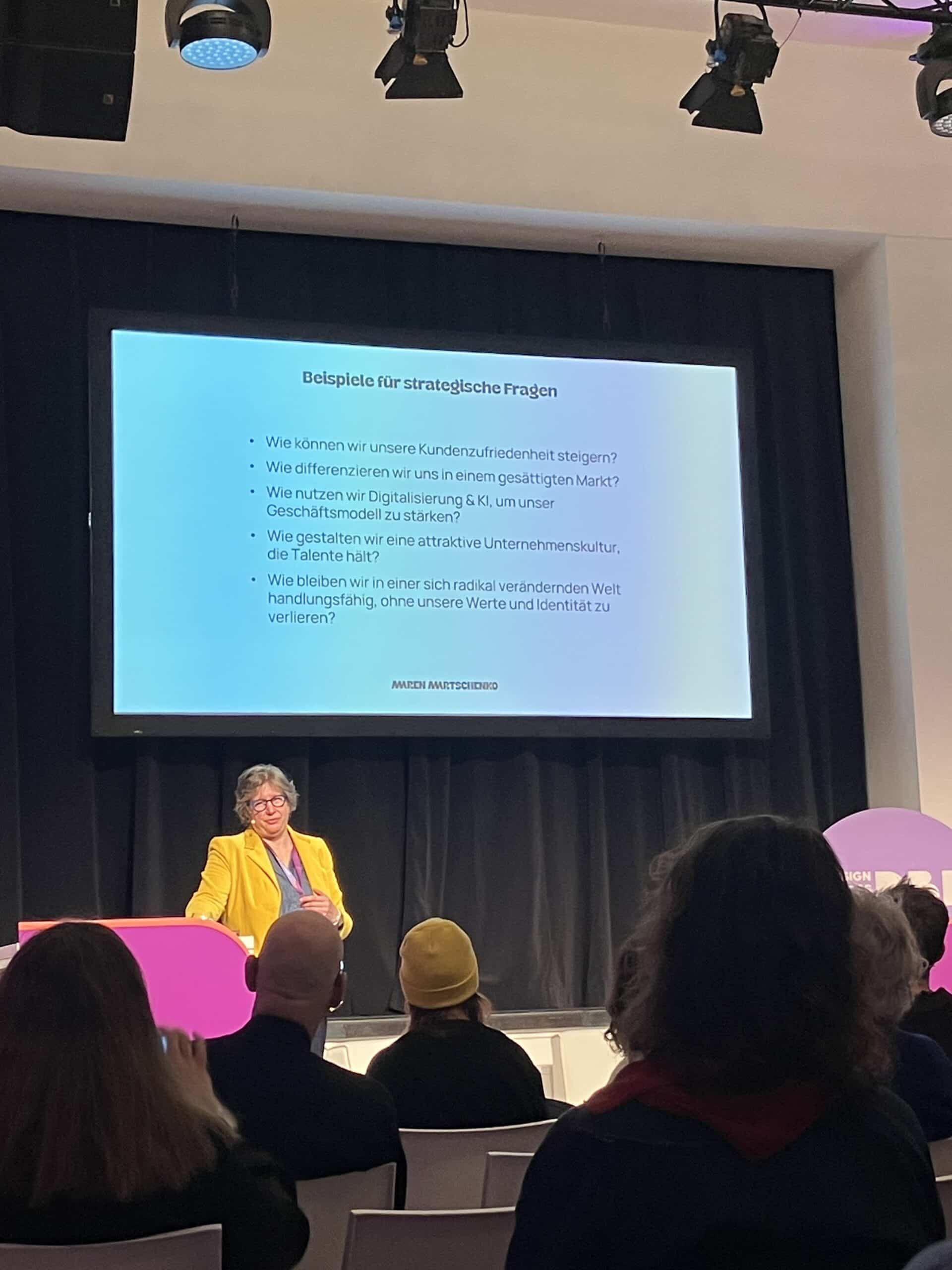

Das bringt mich zu dem, was aus meiner Sicht die eigentliche Kernkompetenz der Kreativbranche in der KI-Ära sein wird: ästhetisches Urteilsvermögen.

Nicht die Frage, ob etwas technisch perfekt oder unperfekt ist. Sondern die Fähigkeit, einen eigenen Stil zu entwickeln, zu erkennen, was aus der Masse heraussticht – und zu begründen, warum. Geschmack ist nicht demokratisch, aber er ist auch nicht beliebig. Er lässt sich schulen, diskutieren, weiterentwickeln.

Wenn KI-Tools es immer mehr Menschen ermöglichen, visuell hochwertige Inhalte zu produzieren, wird die Frage „Wie mache ich das?“ weniger relevant. Die entscheidende Frage wird sein: „Was mache ich – und warum?“ Die Kreativszene wird gebraucht als kuratorische Instanz, als Geschmacksbildner:innen, als diejenigen, die zwischen austauschbar und bedeutsam unterscheiden können.

Bettina Knoth, Sean Weingarten, Helene Berling und Christoph Jehlicka. Foto: Stefan Trocha

Props und Verbesserungspotenzial

Respekt an die Veranstalter für den Mut, ein solches Format zu etablieren. Die HAIC Awards füllen eine Lücke – einen Raum, in dem KI-gestützte Kreativarbeit nicht nur gezeigt, sondern auch diskutiert und gewürdigt werden kann.

Gleichzeitig gibt es für die nächste Ausgabe ein paar Stellschrauben, an denen man drehen könnte:

- Kategorien überdenken: Die aktuelle Aufteilung ist ausbaufähig. Vielleicht weniger danach, was produziert wurde (Stills, Videos), sondern mehr danach, wie KI eingesetzt wurde (assistierend, generativ, experimentell)?

- Mehr Transparenz bei der Präsentation: Ein kurzer Einblick in Tools, Workflows und kreative Entscheidungen würde den Arbeiten mehr Tiefe geben – und dem Publikum mehr Verständnis.

- Mehr Raum für Stills: Die Arbeiten verdienen es, länger gezeigt zu werden. Schnelle Durchläufe werden der Qualität nicht gerecht.

Aber das sind Feinheiten. Dass es die HAIC Awards jetzt gibt, ist das Wichtigste. Ein solches Format braucht die Branche.

Künstlichkeit, Wahrhaftigkeit – und die Frage nach dem Warum

Zurück zu Didines Satz über Künstlichkeit und Wahrhaftigkeit. Vielleicht ist das die beste Art, über KI in der Kreativbranche nachzudenken. Nicht als Bedrohung für Authentizität, sondern als Werkzeug, das neue Formen von Authentizität ermöglicht. Als Technologie, die es erlaubt, Visionen zu verwirklichen, die sonst unerreichbar geblieben wären.

Die Frage ist nicht, ob wir KI nutzen. Die Frage ist, wofür – und ob wir dabei unseren Geschmack, unsere ästhetische Haltung, unsere Vision behalten. Die Kreativszene wird gebraucht. Nicht als Bedienende von Tools, sondern als diejenigen, die wissen, was es wert ist, gemacht zu werden.

Mehr zu den HAIC Awards findest Du hier.

Alle Gewinnerfilme sind auf Youtube zu sehen.